La scelta di svolgere un lavoro, quale esso sia, è frutto di molteplici motivazioni; queste, almeno nelle professioni d’aiuto, dovrebbero essere motivo di indagine preliminare. Un personale viaggio all’interno di sé stessi per comprendere quali siano le molle che fanno scegliere determinati percorsi proprio per l’importanza che assume chi svolge un incarico verso terzi che versano in difficoltà e che, di conseguenza, si rivolgono al professionista cercando un sostegno , un solido approdo, qualcuno che stia nella “mission” con la certezza non già di essere forzatamente l’ingrediente risolutivo nell’impasse dell’helpee ma di avere in sé le basi solide per ascoltare la storia del cliente e restituirgliela perché ne è legittimo proprietario.

Leggendo Kelman [1. H.C. Kelman “Tre processi di influenza sociale”, in N. Warren M. Jahoda “Gli atteggiamenti”, Bollati Boringhieri] ho pensato alla difficoltà di essere presenti a se stessi in merito alle motivazioni che spingono a compiere le scelte, anche le più importanti, della nostra vita.

Il comportamento, letto come risposta ad un bisogno, è generato da motivazioni, segue di conseguenza una direzione che gli viene impressa prima di venire posto in essere.

Tutti i motivi che concorrono all’attuazione di una scelta, anche lavorativa, si iscrivono in una gerarchia di importanti e periferici che ne vede al vertice uno centrale, che finalizza e dirige l’azione.

Sempre Kelman ci dice che esistono tre modi di essere motivati che nella quotidianità si presentano in forma mista, rimpallandosi la maggioranza percentuale a seconda delle persone e delle circostanze, si tratta di: compiacenza, identificazione e internalizzazione.

Compiacenza.

È il comportamento che si mette in atto quando si desidera ottenere una ricompensa o evitare una punizione; parliamo solitamente di premi o castighi di carattere più psicologico che fisico come il ritiro dell’affetto o l’indurre senso di colpa o inadeguatezza.

La compiacenza attiva quindi un comportamento-atteggiamento che mira a produrre uno scopo sociale ma senza vera convinzione di chi lo pone in essere.

Può capitare che sia lo stesso ambiente a favorire la compiacenza: un clima che abbia a che fare con costanti premi o punizioni o con un leader che si fa valere promettendo ricompense.

Chi basa le sue decisioni su motivazioni compiacenti vive uno stato di contraddizione tra valori e bisogni e necessita di un sostegno esterno per mantenere la sua posizione.

Può essere d’aiuto la visione del breve video circa l’esperimento di Milgram [2. L’esperimento di Milgram fu un esperimento di psicologia sociale condotto nel 1961 dallo psicologo statunitense Stanley Milgram il cui obiettivo era lo studio del comportamento di soggetti ai quali un’autorità, nel caso specifico uno scienziato, ordinava di eseguire delle azioni in conflitto con i valori etici e morali dei soggetti stessi. (Wikipedia)] circa l’obbedienza all’autorità per comprendere lo stato d’animo di chi pone in essere un comportamento di risposta ad un ordine (per compiacere un leader, un sistema) in discordanza con la propria posizione morale. Rimarremo comunque esterrefatti nello scoprire che le persone in genere proseguono su questa strada nonostante sia contraria alla propria posizione valoriale.

Identificazione

È la motivazione di chi cerca una relazione gratificante con una persona o un gruppo; può essere “classica” quando qualcuno vuole essere simile ad un modello (mi piace così tanto che vorrei essere come lui, o addirittura vorrei essere lui) o “reciproca” quando si cerca una relazione per ruoli complementari o simili (sorrido al pensiero di modi di dire come “chi si somiglia si piglia” oppure “gli opposti si attraggono”).

Si tratta comunque di trovare nell’altro o nel gruppo una parte che aiuta a conservare l’immagine positiva di sé.

L’identificazione è di valore superiore alla compiacenza perché la persona o il gruppo “a modello” non sono detentori di premi o punizioni ma attraenti per le qualità che dimostrano.

Siamo in ciò che potrebbe essere una tappa del processo di integrazione dei valori oppure in un blocco a seconda di quale parte dell’io è gratificata dall’identificazione con quel modello; in altre parole si tratta di un percorso internalizzante quando è volto a soddisfare quei bisogni che Murray [3. Henry Alexander Murray (New York, 13 maggio 1893 – 23 giugno 1988) è stato uno psicologo statunitense studioso delle necessità dell’essere umano.] definisce neutrali o eterocentrati o bloccante quando si soddisfano quelli autocentrati o dissonanti. Per fare un esempio pratico possiamo dire che il bisogno “di sapere (di conoscenza)” è internalizzante quando rispecchia una reale intenzione di migliorarsi, di essere preparati circa un lavoro ma non lo è se si muove su un’esigenza di dimostrarsi superiori, saccenti, di utilizzare una posizione predominante.

Le esperienze non internalizzanti sono però spesso gratificanti ed emotivamente stimolanti e ci impediscono di focalizzare la distinzione circa il fatto che ciò che mi piace non per forza mi giova.

Identificarsi con un gruppo in qualche modo è una scelta omologante e protettiva.

Ci illumina l’esperimento di Asch [4. L’esperimento di Asch è stato un esperimento di psicologia sociale condotto nel 1956 dallo psicologo polacco Solomon Asch. L’assunto di base del suo esperimento consisteva nel fatto che l’essere membro di un gruppo è una condizione sufficiente a modificare le azioni e, in una certa misura, anche i giudizi e le percezioni visive di una persona. L’esperimento si focalizzava sulla possibilità di influire sulle percezioni e sulle valutazioni di dati oggettivi, senza ricorrere a false informazioni sulla realtà o a distorsioni oggettive palesi. (Wikipedia)] che influenzò il lavoro del già citato Milgram; vi invito a questo proposito a vedere questo breve filmato:

Internalizzazione

Internalizzare è introdurre qualcosa al nostro interno, renderlo parte di noi, far propri valori al di là di pressioni e sudditanze, è “convincersi” di ciò che è buono per noi; è l’obiettivo verso il quale tendere.

Lo stile internalizzante porta a diventare persone con ottime capacità di visione della realtà, in grado di sopportare tensioni e di esercitare ruoli famigliari, professionali, relazionali senza soggiacerne.

Nel momento in cui siamo calati in una professione, ancor più se si tratta di un lavoro che metta l’operatore a contatto con la dimensione umana e sensibile dell’utente che a lui si rivolge, le motivazioni della scelta discriminano l’efficacia della prestazione.

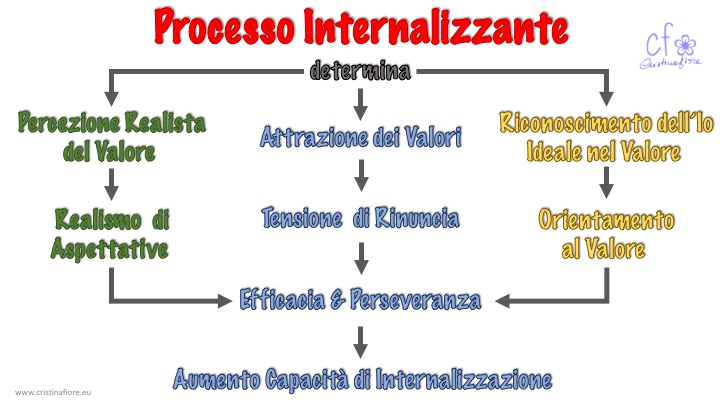

Osserviamo lo schema del processo di internalizzazione e proviamo a fare alcune considerazioni in merito alle motivazioni professionali.

Il processo che spinge allo svolgimento ottimale della professione (in scienza e coscienza) è naturalmente proteso ad aderire ai valori che ne costituiscono il background.

Pensiamo, per cercare di comprendere meglio, ad un medico che presta il giuramento di Ippocrate e focalizziamoci su questi due punti:

“Consapevole dell’importanza e della solennità dell’atto che compio e dell’impegno che assumo, giuro: […]

- di promuovere l’alleanza terapeutica con il paziente fondata sulla fiducia e sulla reciproca informazione, nel rispetto e condivisione dei principi a cui si ispira l’arte medica;

- […]

- di affidare la mia reputazione professionale esclusivamente alla mia competenza e alle mie doti morali;

- […]”

Il medico che abbia internalizzato le suddette posizioni valoriali (attrazione dei valori) sarà colui che ha ben chiaro che il suo paziente è persona che ha probabilmente minori competenze ma non gli è inferiore, che può e deve relazionarsi e concordare strategie di cura ascoltando con serietà la sua storia, ha fiducia nella relazione umana che si instaura. Saprà gestire il suo ruolo riconosciutogli dalle competenze ma anche dalla condotta morale. Questa sua posizione gli permetterà di gestire le tensioni (di rinuncia), considerando che crede in ciò che fa, che i suoi sono “buoni valori” e quindi reggerà sconfitte e battute di arresto, normali nella vita quotidiana, senza distanziarsi dal suo credo.

La rinuncia non si configurerà quindi in una frustrazione così potente da invadere l’integrità del professionista. In quei valori si trova, ci si riconosce (riconoscimento dei valori), ci si specchia; non sono vissuti come pressanti ma come obiettivi a cui tendere.

D’altro canto la visione del lavoro aderirà al reale (percezione realista del valore) essendo cosciente delle difficoltà che incontrano le persone che credono in ciò che fanno. Questo stile rinforzerà la capacità di internalizzazione creando un circolo virtuoso.

Per contro un processo non internalizzante fornirà professionisti affaticati, che si sentono spesso defraudati, privati di qualcosa che vivono come “a loro dovuto”, un po’ “fregati” insomma, dalla loro stessa scelta. L’orientamento in questo caso sarà rivolto al ruolo anziché al valore e di conseguenza ci sarà il terrore di perderlo quasi a perdere se stessi.

In breve, se ogni professione si svolge al meglio quando nasce da passioni e valori internalizzati, a maggior ragione quelle che si dicono “di cura” necessitano che il professionista riconosca se stesso in quel percorso scelto e posto in essere.